Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, escreveu "O que é o tempo? Se ninguém pergunta, eu sei. Se alguém pergunta e eu quero explicar, não sei mais."

O tempo, a duração, são, na mente humana, conceitos difíceis de definir na sua essência, assim como o efêmero, cuja etimologia grega nos diz que é o que dura apenas um dia. Tais dificuldades e incertezas surgem de modo semelhante com o conceito de complexidade. Esta, como a beleza, como o tempo, também é difícil de definir porém fácil de identificar, por vezes até de maneira instantânea.

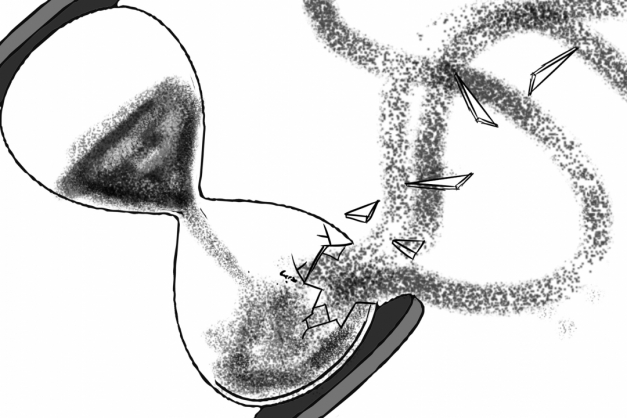

Não é nossa intenção aqui focalizar as diversas facetas matemáticas, físicas, mensuráveis - que também existem - do tempo e da complexidade. Nosso objetivo central é chamar a atenção do leitor sobre um fato fácil de constatar mas que frequentemente passa despercebido: o que é complexo é quase sempre efêmero.

Vejamos, por exemplo, as configurações econômicas, políticas, sociais e religiosas de uma população em muitos de seus períodos históricos. O complexo equilíbrio entre católicos e protestantes acabou abruptamente em Paris com o massacre de São Bartolomeu, na noite do 23 ao 24 de Agosto de 1572. Como uma de suas imprevisíveis consequências, anos depois, huguenotes se instalaram na África do Sul, fundando a próspera cidade de Franschhoek.

Poucas coisas são mais complexas do que as línguas. A pureza da língua portuguesa viu-se repentinamente desafiada pela declaração de um ministro que introduziu, talvez ingenuamente, a palavra imexível no seu cotidiano; do mesmo modo aconteceu com o insistente uso do verbo deletar por inúmeros jovens de fala lusitana, instalando, de modo seguramente irreversível, mais um neologismo na nossa língua. A complexidade das predicões climatológicas faz com que estas frequentemente não se verifiquem. A vida de qualquer individuo é obviamente efêmera, ao mesmo tempo que singularmente complexa.

Por que o próprio de qualquer sistema complexo é de ser efêmero? Por que os sistemas considerados simples remetem sistematicamente a uma ou outra forma de atemporalidade, de eternidade? Martin Heidegger, o grande filósofo, no seu célebre Ser e Tempo, Ilya Prigogine, pensador e Prêmio Nobel de Química, no seu Do Ser ao Tornar-se, e muitos outros refletiram sobre tais questões.

No âmbito da física teórica e de suas indispensáveis verificações experimentais, somos inevitavelmente instados a pensar sobre estas perguntas, muito particularmente na área denominada de mecânica estatística. O austríaco Ludwig Boltzmann criou os alicerces desta área no século 19, desafiando a aristotélica classificação dos reinos da natureza em mineral, vegetal e animal. O ar era suposto pertencer ao reino mineral pois o próprio dos constituintes deste reino é de não terem movimento espontâneo.

Boltzmann transgrediu esta velha ilusão ao conjecturar que o ar era feito de microscópicas moléculas em constante movimento, o que o levou à necessidade de propor o conceito de entropia, no qual sua revolucionária mecânica estatística é baseada. Esta teoria corajosamente introduziu, pela primeira vez na história, as probabilidades na ciência absolutamente determinista da época, e hoje integra, junto do electromagnetismo de Maxwell, as mecânicas clássica de Newton, a relativista de Einstein e a quântica, os pilares da física teórica contemporânea.

Na teoria de Boltzmann, posteriormente estendida pelo físico americano Josiah Willard Gibbs, professor de Matemática e Latim na Universidade de Yale, o estado macroscópico mais natural de toda matéria é o equilíbrio térmico, que permanece eternamente invariante, sendo seu futuro igual ao seu presente, desaparecendo assim inexorávelmente a noção de evolução temporal. O ar numa sala fechada, a temperatura, pressão e humidade fixas, é um notório protótipo de tal estado. Mas o ar quieto é um exemplo recorrente dos que são hoje qualificados como sistemas simples.

Já os sistemas complexos, como aqueles mencionados no início desta matéria, não possuem propriamente um estado de equilíbrio térmico, pois suas múltiplas e importantes correlações microscópicas, intrincadas no tempo e no espaço, os levam a viver fundamentalmente em estados quase-estacionários, cuja duração não é infinita mas finita, donde sua natureza efêmera! Para poder descrever adequadamente tais situações, ubíquas na natureza, assim como em sistemas artificiais - por exemplo os robôs baseados em sofisticados programas computacionais -- e sociais - por exemplo a economia, a linguística, e as chamadas redes sociais, tornou-se evidente a necessidade de generalizar a teoria de Boltzmann e de Gibbs, o que efetivamente foi feito em 1988. Sobre isso falaremos em outra ocasião.

* Professor Emérito do CBPF