Getúlio Vargas suicidou-se com um tiro no peito no Palácio do Catete. Jânio renunciou num gesto teatral, fotografado com os pés virados. Jango foi traído e deposto, Collor e Dilma sofreram impeachment. A história brasileira recente é marcada por episódios sangrentos, sempre na mesma linha de rupturas contra a democracia. O destino de Bolsonaro é imprevisível. Com a pandemia do coronavírus entrou numa fase de respiração artificial.

Isolado, desestabilizado, blefando a todo momento, aposta suas fichas no confronto com os demais poderes para instalar um regime de força. Com o terceiro e último ato ainda em aberto, não sabemos o que surgirá no palco do Planalto com a abertura das cortinas: se uma renúncia, se um tiro de pistola, se o impeachment ou uma saída à brasileira. Atônito e acossado, o país espera pelo desfecho.

Jânio Quadros renunciou em 1961, pressionado pelas mesmas forças políticas, empresariais e militares que dariam o golpe em 1964, derrubando presidente João Goulart. Veio a ditadura, 21 anos de trevas, violações de direitos humanos, censura, tortura e terrorismo de Estado. Eleito pelo Congresso, Tancredo morre antes de assumir. Sarney ocupa o seu o lugar e é sucedido por Collor, impichado em 92. O mineiro Itamar conduz a uma trégua, com FHC, Lula e Dilma, três presidentes eleitos que cumpriram seus mandatos.

Mas isso já era um luxo. O povo não merecia tanto. Os poderosos nunca ficam satisfeitos quando a taxa de democracia e direitos civis, mesmo eu seu grau mínimo, se estabiliza. Menos ainda se houver distribuição de renda, que não figura na cartilha neoliberal. Derrubada Dilma, os mesmos atores de 64 voltaram ao poder com Bolsonaro. E ainda o sustentam com a presença de Guedes e companhia no ministério, indiferentes às trapalhadas e ao medíocre e alucinado desempenho do capitão de bravatas. Caminham juntos para o desmoronamento do circo, atropelados pela covid-19 que ele finge ignorar em sua demagogia.

O país se encontra novamente diante da mesma matriz golpista de 64. Desta vez, com a chegada dos 56 anos da data, afrontado por uma farsa grotesca. Mourão, Bolsonaro e outros milicos exaltam a quartelada como se fosse uma revolução que salvou o país do comunismo. Que comunismo, que revolução?

Anunciaram, mas desistiram de fazer nos quarteis a celebração da infâmia. No dia esperado, prevaleceram as manifestações e atos dos movimentos sociais de esquerda, que promoveram discussões e panelaços com cartazes e faixas nas janelas das casas e apartamentos.

Na rotina de um confinamento que se estende há 15 dias, descobri na estante livros e pastas que me levaram a viajar por alguns acontecimentos. A memória, sempre a memória. Seguindo o tortuoso emaranhado de suas linhas, reconstituí um momento da verdade histórica que me coube vivenciar, não sem antes tendo que passar por túneis e porões, reencontrar mortos e desaparecidos, me desviar de carrascos e fantasmas que passaram pelos cárceres da ditadura.

Pelo fio da memória e da pesquisa cheguei a um ato realizado pela Comissão Estadual da Verdade do Rio, da qual fiz parte, em agosto de 2013, na Assembleia Legislativa do Estado. O que há de notável para mim neste ato, que poria frente a frente presos políticos e seus torturadores, é que nele reencontrei o major Jacarandá. E pude constatar que os torturadores são mortais, não desceram de discos voadores. Sobre o episódio, escrevi na época o que resumidamente se segue:

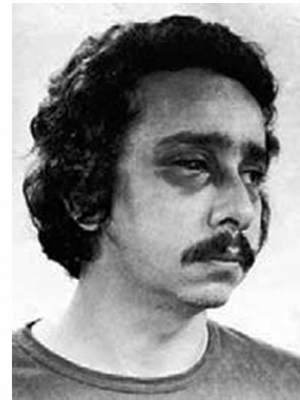

Não via o major, hoje coronel aposentado do Corpo de Bombeiros, Walter da Costa Jacarandá, há 43 anos. Estivemos juntos a primeira vez em janeiro de 1970, no DOI Codi, quartel do 1º Batalhão de Polícia do Exército, rua Barão de Mesquita 425, na Tijuca. Eu nu, subjugado no chão, ele de pé, rodeado por quatro ou cinco oficiais do Exército que comandavam a sessão de tortura. Usava uma reluzente bota preta de cano longo. Num dado momento, afastou-se do grupo e passou a rodar a manivela do telefone de campanha que disparava os choques elétricos.

Vim vê-lo de novo, agora grisalho, óculos escuros, mãos agitadas, sentado na primeira fila do plenário da Assembleia Legislativa na manhã do dia 14 último. Tinha o semblante tenso. Dos quatro militares acusados do sequestro e desaparecimento do jornalista e ex-dirigente do PCBR, Mário Alves, em janeiro de 1970, convocados pela Co-missão da Verdade do Rio, ele foi o único a comparecer. Os tenentes Correia Lima, Dulene Aleixo Garcez e o capitão Duque Estrada, todos denunciados pelo Ministério Público Federal, não tiveram a coragem de enfrentar o testemunho da verdade.

Sentado, esfregando os polegares, balançando a cabeça, Jacarandá ouviu em silêncio o testemunho de seis ex-presos políticos que foram torturados no DOI-Codi. Numa aparente manifestação de descontrole, aplaudiu depoimentos que o acusavam, acompanhando a reação dos presentes que lotavam o auditório. Questionado pelo presi-dente da Comissão do Rio, Wadih Damous, num diálogo ríspido e incisivo, reconheceu como tortura “todas as práticas que foram aqui mencionadas”, o que incluía choque elétrico, pau de arara e afogamento. Até então, admitira apenas “excessos”.

No único momento em que se exaltou, levantou-se, tirou os óculos e negou participação no assassinato e ocultação do corpo de Mario Alves, dirigindo-se diretamente a sua filha, Lúcia, que ocupava um lugar na mesa.

As equipes de interrogadores eram formadas por oficiais do Exército. Jacarandá não estava nesta elite. Desempenhou um papel de coadjuvante, primeiro participando das equipes de buscas e só depois admitido nas sessões de interrogatório. No caso de Mário Alves, não foi citado pelas testemunhas e é admissível que não tenha presenciado sua morte, mas tudo indica que sabe quais foram seus autores e para onde o corpo foi levado.

Confirmou uma lista de nomes de oficiais militares que lhe foi apresentada como participantes dos grupos de tortura, todos agraciados pelo Exército com a medalha do Pacificador com Palma, condecoração usada como distinção e reconhecimento aos serviços prestados.